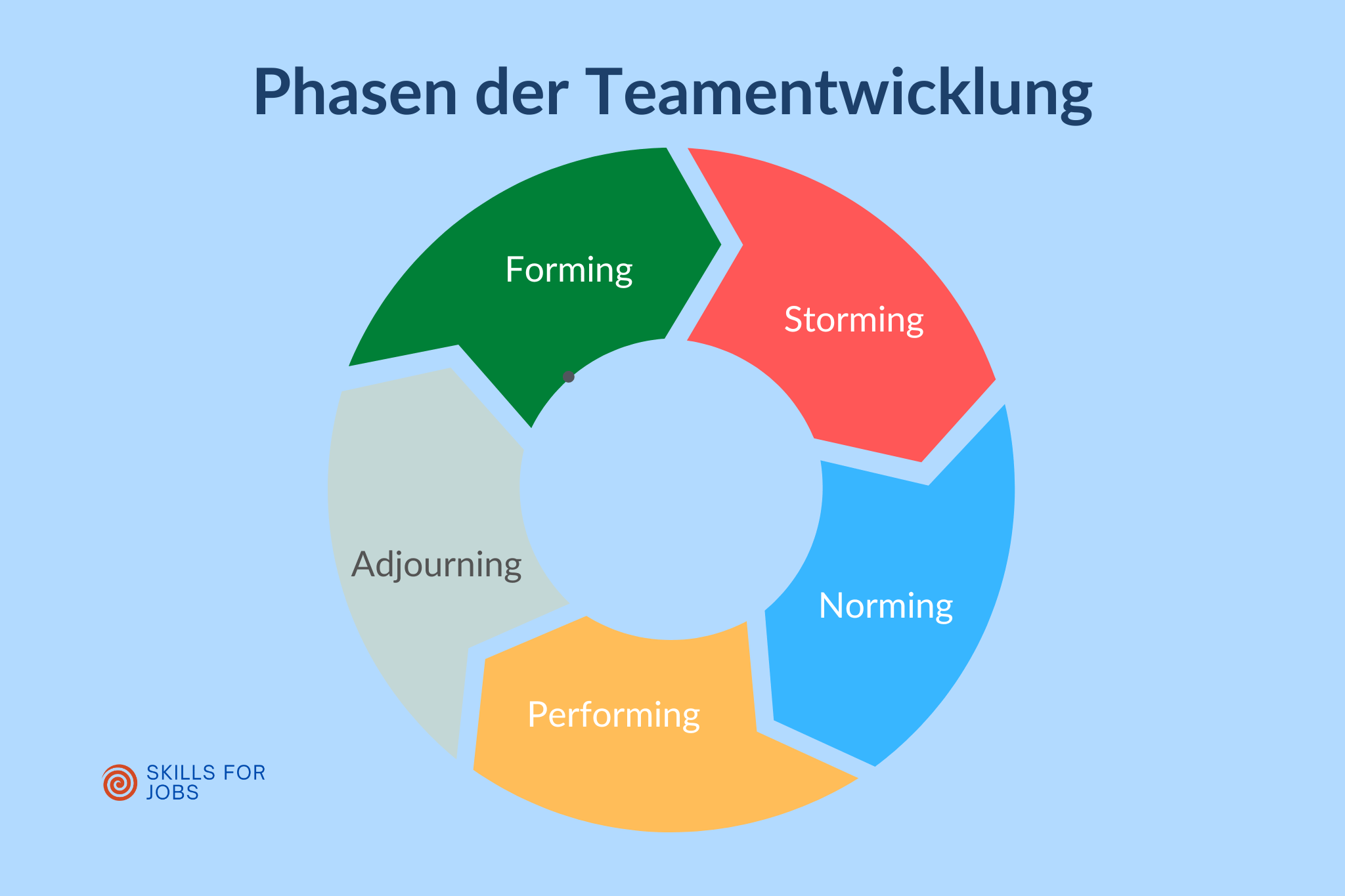

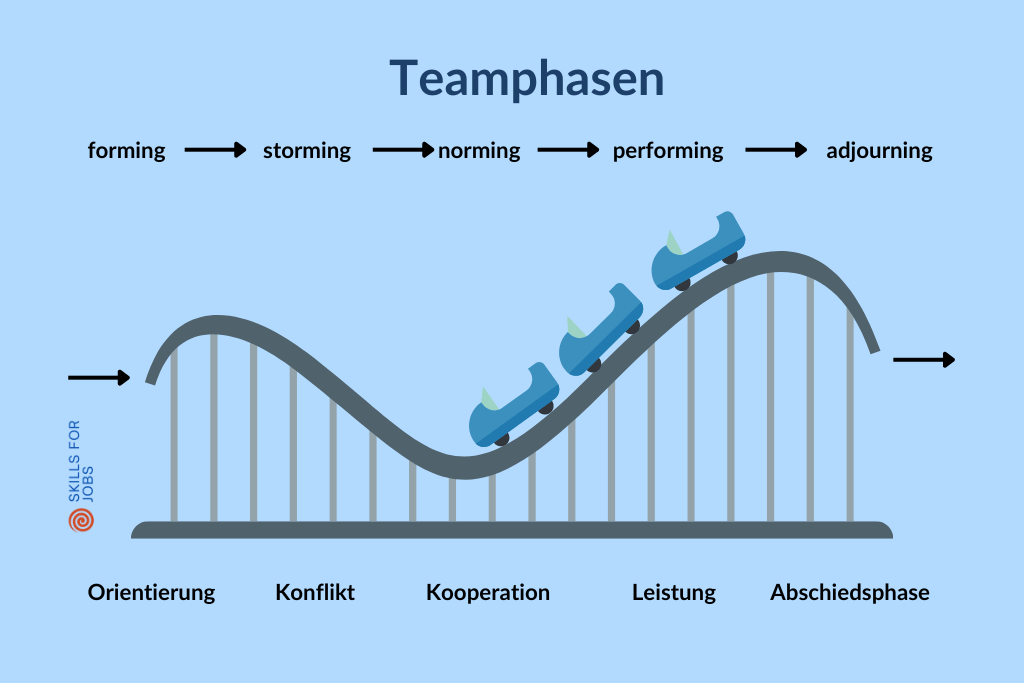

Das Phasenmodell der Teamentwicklung wurde erstmals 1965 von dem Psychologen Bruce Tuckman vorgestellt. Es enthielt zunächst die vier Phasen „forming – storming – norming – performing“ und wurde später um eine fünfte Phase, das „adjourning“, ergänzt.

Die Phasen der Teamentwicklung

Tuckmann vertritt die Auffassung, dass alle diese Phasen notwendig und unvermeidlich sind, damit ein Team wachsen, sich den Herausforderungen stellen, Probleme angehen, Lösungen finden, seine Arbeit planen und letztlich gute Ergebnisse liefern kann.

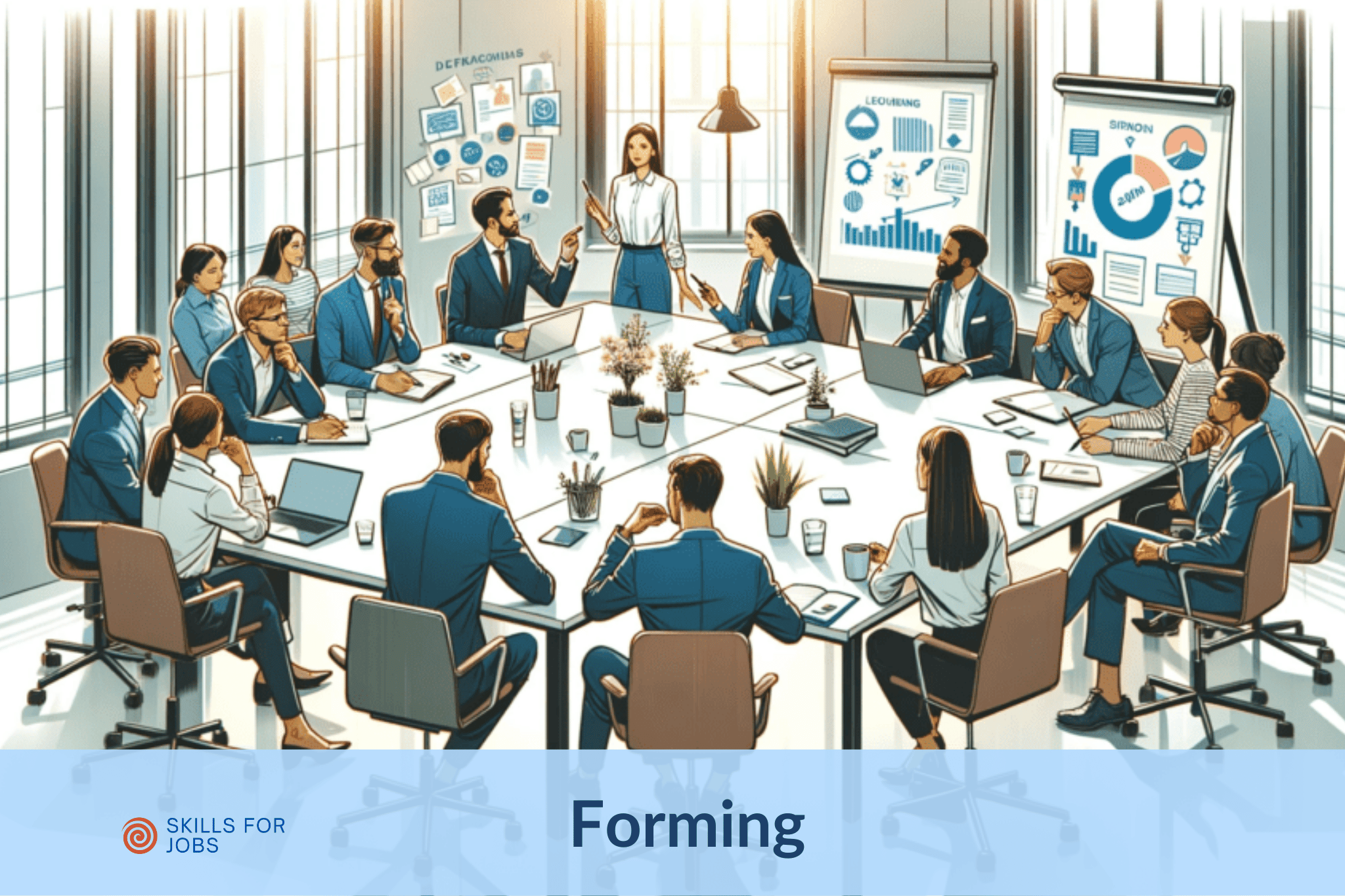

1. Forming – die Kennlernphase

Das Team trifft sich in der Kennlern- oder Orientierungsphase und lernt die Chancen und Herausforderungen kennen, vereinbart dann Ziele und beginnt mit der Bewältigung der Aufgaben.

Die Teammitglieder neigen dazu, sich zunächst ziemlich unabhängig zu verhalten. Sie sind zwar motiviert, aber in der Regel relativ uninformiert über die Themen und Ziele des Teams. Die Teammitglieder zeigen sich hierbei in der Regel von ihrer besten Seite, sind aber noch sehr auf sich selbst konzentriert.

Reife Teammitglieder beginnen bereits in dieser frühen Phase, angemessenes Verhalten vorzuleben. Die Sitzungsumgebung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um das anfängliche Verhalten jedes Einzelnen zu modellieren.

Die wichtigsten Aufgabenfunktionen betreffen hier die Orientierung. Die Mitglieder versuchen, sich sowohl an den Aufgaben als auch aneinander zu orientieren. Dies ist auch die Phase, in der die Gruppenmitglieder Grenzen testen, Grundregeln aufstellen und organisatorische Standards festlegen.

Die Diskussion konzentriert sich auf die Definition des Umfangs der Aufgabe, die Herangehensweise an die Aufgabe und ähnliche Fragen. Um von dieser Phase zur nächsten zu gelangen, muss jedes Mitglied die Möglichkeit eines Konflikts riskieren.

Forming – Die Kennlernphase

| Merkmale der Phase | Mögliche Herausforderungen | Aufgaben der Teamleitung | Konkrete Maßnahmen |

|---|---|---|---|

| Teammitglieder lernen sich kennen | Unsicherheit und Zurückhaltung bei Mitgliedern | Förderung des Kennenlernens und des Vertrauensaufbaus | Vorstellungsrunde und Teambuilding-Aktivitäten |

| Ziele und Aufgaben sind noch unklar | Mangel an Richtung und Verbindlichkeit | Klärung von Zielen und Erwartungen | Zielsetzungs-Workshop |

| Vorsichtige Annäherung | Risiko der Bildung von Untergruppen | Schaffung einer inklusiven Atmosphäre | Gruppendiskussionen zu Erwartungen und Befürchtungen |

| Hohe Motivation, aber wenig Informiertheit | Überforderung und Frustration | Informationsvermittlung und Unterstützung | Einführungspräsentationen zu Projekten und Prozessen |

2. Storming – Die Konfliktphase

Dies ist die zweite Phase der Teamentwicklung, in der die Gruppe beginnt, sich zu sortieren und das Vertrauen der anderen zu gewinnen. Diese Phase beginnt oft damit, dass sie ihre Meinungen äußern; es kann zu Konflikten zwischen den Teammitgliedern kommen, wenn Macht und Status zugewiesen werden.

Wenn die Gruppenmitglieder beginnen, miteinander zu arbeiten, lernen sie die individuellen Arbeitsstile kennen und erfahren, wie es ist, miteinander als Team zu arbeiten; dabei wird auch die Hierarchie innerhalb der Gruppe deutlich.

In dieser Phase herrscht oft eine positive und höfliche Atmosphäre, die Menschen sind freundlich zueinander, und sie können Gefühle der Aufregung, des Eifers und der Positivität haben. Andere wiederum sind misstrauisch, ängstlich und nervös. Der Teamleiter zeigt dann der Gruppe die Aufgaben, die verschiedenen Verhaltensweisen und wie man mit Beschwerden umgeht.

In dieser Phase

„…bilden sich die Teilnehmer eine Meinung über den Charakter und die Integrität der anderen Teilnehmer und fühlen sich gezwungen, diese Meinung zu äußern, wenn sie feststellen, dass sich jemand vor der Verantwortung drückt oder versucht, zu dominieren. Manchmal stellen die Teilnehmer die Handlungen oder Entscheidungen des Leiters in Frage, wenn die Expedition härter wird…“

Bruce Tuckmann (eigene Übersetzung)

Meinungsverschiedenheiten und Persönlichkeitskonflikte müssen gelöst werden, bevor das Team diese Phase hinter sich lassen kann. oder kehren in diese Phase zurück, wenn neue Herausforderungen oder Streitigkeiten auftreten.

In der Arbeit von Tuckman aus dem Jahr 1965 wurde nur in 50 % der Gruppen eine Phase des gruppeninternen Konflikts festgestellt, und einige der übrigen Teams gingen direkt von Phase 1 zu Phase 3 über.

Einige Gruppen können diese Phase ganz vermeiden, aber bei denjenigen, bei denen dies nicht der Fall ist, können Dauer, Intensität und Zerstörungskraft der "Stürme" variieren.

Toleranz gegenüber jedem Teammitglied und seinen Unterschieden sollte betont werden; ohne Toleranz und Geduld wird das Team scheitern. Diese Phase kann für das Team destruktiv werden und die Motivation senken, wenn sie außer Kontrolle gerät.

Einige Teams werden diese Phase nie überwinden; Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Teams können die Mitglieder jedoch letztlich stärker und vielseitiger machen und sie in die Lage versetzen, effektiver zusammenzuarbeiten.

Vorgesetzte können in dieser Phase zugänglicher sein, neigen aber dazu, die Entscheidungsfindung und das berufliche Verhalten weiterhin direktiv zu steuern. Die Teammitglieder werden daher ihre Differenzen beilegen, und die Mitglieder werden in der Lage sein, besser miteinander umzugehen.

Im Idealfall haben sie nicht das Gefühl, dass sie beurteilt werden, und teilen daher ihre Meinungen und Ansichten mit. Normalerweise kommt es zu Spannungen, Streit und manchmal auch zu größeren Auseinandersetzungen.

Diese Phase kann daher auch beunruhigend sein, wenn es nicht zu einer Normingphase kommt, welche im Folgenden beschrieben wird.

Storming – Die Konfliktphase

| Merkmale der Phase | Mögliche Herausforderungen | Aufgaben der Teamleitung | Konkrete Maßnahmen |

|---|---|---|---|

| Auftreten von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten | Spannungen und Frustrationen im Team | Konstruktive Konfliktlösung fördern | Konfliktmanagement-Workshops und Mediation |

| Unklarheiten über Rollen und Verantwortlichkeiten | Konkurrenzdenken und Machtkämpfe | Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten | Rollenzuweisungs-Sitzungen und Teamvereinbarungen |

| Widerstand gegenüber der Gruppenstruktur und -aufgaben | Verlangsamung des Fortschritts | Vermittlung zwischen verschiedenen Interessen | Feedback-Runden und individuelle Gespräche |

| Herausbildung einer Teamdynamik | Mangel an Zusammenhalt und Vertrauen | Stärkung des Teamgeists und des Vertrauens | Teambuilding-Aktivitäten und gemeinsame Erlebnisse |

3. Norming – gemeinsame Ziele entstehen

Die dritte Phase wird als Norming- manchmal auch Kooperationsphase oder Organisationsphase bezeichnet. Gelöste Meinungsverschiedenheiten und persönliche Konflikte führen zu größerer Vertrautheit, und es entsteht ein Geist der Zusammenarbeit. Dies ist der Fall, wenn das Team sich des Wettbewerbs bewusst ist und ein gemeinsames Ziel verfolgt.

In dieser Phase übernehmen alle Teammitglieder Verantwortung und haben den Ehrgeiz, sich für den Erfolg der Teamziele einzusetzen. Sie beginnen, die Launen der anderen Teammitglieder zu tolerieren. Sie akzeptieren die anderen, wie sie sind, und bemühen sich, gemeinsam weiterzukommen.

Die Gefahr dabei ist, dass die Mitglieder so sehr darauf bedacht sind, Konflikte zu vermeiden, dass sie sich scheuen, kontroverse Ideen mitzuteilen.

Norming – Gemeinsame Ziele Entstehen

| Merkmale der Phase | Mögliche Herausforderungen | Aufgaben der Teamleitung | Konkrete Maßnahmen |

|---|---|---|---|

| Verstärkte Zusammenarbeit und Teamgeist | Restkonflikte und nicht ausgesprochene Meinungsverschiedenheiten | Offene Kommunikation und Konfliktlösung fördern | Regelmäßige Teambesprechungen und Feedback-Sitzungen |

| Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten | Überschneidungen von Rollen und Verantwortlichkeiten | Rollenklärung und -bestätigung | Workshops zur Rollenklärung und Teamentwicklungsaktivitäten |

| Entwicklung gemeinsamer Normen und Werte | Integration neuer Teammitglieder | Festigung der Teamkultur | Erarbeitung eines Teamleitbildes und Verhaltenskodex |

| Wachsendes Vertrauen und gegenseitige Unterstützung | Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Engagements | Ermutigung zu Eigeninitiative und Verantwortung | Teambuilding-Aktivitäten und individuelle Entwicklungspläne |

4. Performing – die Hochleistungsphase

In die Performing- oder Leistungsphase gelingt das Team, wenn die Gruppennormen und -rollen festgelegt sind. Die Gruppenmitglieder wissen was zu tun ist und konzentrieren sich auf das Erreichen gemeinsamer Ziele. Dabei erreichen sie oft ein unerwartet hohes Erfolgsniveau.

Zu diesem Zeitpunkt sind sie motiviert und kennen sich in der jeweiligen Materie gut aus. Die Teammitglieder sind jetzt kompetent, selbständig und in der Lage, den Entscheidungsprozess ohne Aufsicht zu bewältigen. Meinungsverschiedenheiten werden sind erlaubt, solange sie durch Mittel kanalisiert werden, die für das Team akzeptabel sind und es nicht in seiner Performance beeinträchtigen.

Die Teamleiter können sich in dieser Phase zurücknehmen. Das Team trifft die meisten der notwendigen Entscheidungen selbst.

Dennoch gilt: Selbst die leistungsstärksten Teams kehren unter bestimmten Umständen in frühere Phasen zurück. Viele seit langem bestehende Teams durchlaufen diese Zyklen mehrmals, da sie auf veränderte Umstände reagieren. So kann beispielsweise ein Wechsel in der Leitung dazu führen, dass das Team in die Phase des Sturms zurückfällt, da die neuen Mitarbeiter die bestehenden Normen und die Dynamik des Teams in Frage stellen.

Performing – Die Hochleistungsphase

| Merkmale der Phase | Mögliche Herausforderungen | Aufgaben der Teamleitung | Konkrete Maßnahmen |

|---|---|---|---|

| Hohe Produktivität und Effizienz | Beibehaltung der Motivation und Leistung | Fortlaufende Unterstützung und Förderung | Leistungsanreize und individuelle Anerkennung |

| Selbständige Aufgabenbewältigung | Überlastung einzelner Teammitglieder | Workload-Management und Fairness | Ressourcenplanung und -verteilung |

| Kreativität und Innovation | Erhalt der Kreativitätsdynamik | Schaffung eines innovativen Umfelds | Innovationsworkshops und kreative Freiräume |

| Effektive Kommunikation und Entscheidungsfindung | Konflikte bei Entscheidungsfindungen | Förderung von Transparenz und Einbindung | Entscheidungsfindungstrainings und -prozesse |

5. Adjourning – Die Abschiedsphase

1977 fügte Tuckman gemeinsam mit Mary Ann Jensen den vier Phasen eine fünfte hinzu: die Vertagung, die den Abschluss der Aufgabe und die Auflösung des Teams beinhaltet (in einigen Texten auch als "trauern" bezeichnet).

Nachdem sie das ursprüngliche Modell überprüften und weitere Literatur auswerteten, kamen sie zu dem Schluss, dass ein wichtiger Schritt im Lebenszyklus einer Kleingruppe die endgültige Trennung ist, welche am Ende dieses Zyklus stattfindet.

Adjourning – Die Abschiedsphase

| Merkmale der Phase | Mögliche Herausforderungen | Aufgaben der Teamleitung | Konkrete Maßnahmen |

|---|---|---|---|

| Abschluss der Projektaufgaben | Emotionale Herausforderungen bei Teammitgliedern | Unterstützung im Umgang mit Veränderungen | Abschlussmeetings und Feedback-Sessions |

| Vorbereitung auf die Trennung oder Neuzuweisung | Unsicherheit über zukünftige Rollen | Klärung zukünftiger Möglichkeiten | Karriereplanung und -beratung |

| Würdigung der geleisteten Arbeit | Angemessene Anerkennung finden | Feiern der Erfolge und Errungenschaften | Abschiedsfeier und Auszeichnungen |

| Reflexion über das Erreichte und Lernerfahrungen | Bewahrung des Wissens und der Erfahrungen | Organisation von Wissenstransfer | Dokumentation von Projekterfahrungen und -erfolgen |

Video:Teamphasen einfach erklärt

Fazit: Relevanz und Anwendung des Tuckman-Modells

Das Phasenmodell von Tuckman zur Teamentwicklung ist ein bewährter Rahmen, der die Komplexität menschlicher Interaktionen in Teams aufschlüsselt. Durch die Identifizierung von fünf kritischen Phasen – Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning – bietet es eine strukturierte Methode, um die Entwicklung von Teams zu verstehen und zu fördern.

Besonders wertvoll ist das Modell für die Diagnose von Teamproblemen und die Entwicklung gezielter Interventionsstrategien. Es macht deutlich, dass Herausforderungen und Konflikte natürliche und notwendige Schritte auf dem Weg zur Reife eines Teams sind.

Tuckmans Modell ermutigt zu Geduld und strategischem Denken bei der Teamführung, betont die Bedeutung von Klarheit in Zielen und Rollen und zeigt auf, wie wichtig es ist, Abschiedsphasen sinnvoll zu gestalten. In einer Welt, die immer mehr auf Teamarbeit setzt, bleibt Tuckmans Theorie eine unverzichtbare Ressource für effektives Teammanagement.

FAQ: Die häufigsten Fragen

Frage 1: Was ist das Phasenmodell zur Teamentwicklung nach Tuckman?

Antwort: Das Phasenmodell zur Teamentwicklung nach Bruce Tuckman ist eine Theorie, die die Entwicklung von Teams in verschiedenen Phasen beschreibt. Tuckman identifizierte ursprünglich vier Phasen, später wurde eine fünfte hinzugefügt. Diese Phasen sind: Forming (Kennenlernen), Storming (Konflikte), Norming (Normierung), Performing (Leistung) und Adjourning (Auflösung).

Frage 2: Was passiert in der „Forming“-Phase?

Antwort: In der „Forming“-Phase kommen die Teammitglieder zum ersten Mal zusammen. Sie sind oft höflich und vorsichtig und versuchen, sich gegenseitig kennenzulernen und die Ziele des Teams zu verstehen. Die Rolle und die Führung im Team sind oft noch unklar.

Frage 3: Was geschieht während der „Storming“-Phase?

Antwort: In der „Storming“-Phase treten Konflikte und Meinungsverschiedenheiten auf. Teammitglieder beginnen, ihre individuellen Ideen und Persönlichkeiten auszudrücken. Dies kann zu Spannungen und Unsicherheiten führen, da die Teamdynamik noch nicht stabilisiert ist.

Frage 4: Welche Ereignisse charakterisieren die „Norming“-Phase?

Antwort: In der „Norming“-Phase beginnen die Teammitglieder, Kompromisse zu finden und gemeinsame Normen und Regeln zu etablieren. Die Konflikte nehmen ab, und das Team entwickelt eine gemeinsame Identität und Zusammengehörigkeit.

Frage 5: Was bedeutet die „Performing“-Phase?

Antwort: In der „Performing“-Phase arbeitet das Team auf einem hohen Leistungsniveau zusammen. Die Teammitglieder verstehen sich gut, sind produktiv und effizient und können die gesteckten Ziele erreichen.

Frage 6: Was passiert in der „Adjourning“-Phase?

Antwort: Die „Adjourning“-Phase, auch als „Mourning“ oder „Auflösung“ bezeichnet, tritt auf, wenn das Team seine Aufgabe erfüllt hat oder wenn es aufgelöst wird. In dieser Phase reflektieren die Teammitglieder über ihre Erfahrungen, nehmen Abschied voneinander und bewerten die gemeinsame Arbeit.

Frage 7: Kann ein Team nach dem Tuckman-Modell zu einer früheren Phase zurückkehren?

Antwort: Ja, es ist möglich, dass ein Team in eine frühere Phase zurückkehrt, wenn es auf neue Herausforderungen oder Veränderungen stößt. Zum Beispiel kann ein Team, das bereits in der „Performing“-Phase ist, in die „Storming“-Phase zurückfallen, wenn neue Mitglieder hinzukommen oder sich die Ziele ändern.

Frage 8: Wie kann ein Teamleiter das Tuckman-Modell nutzen, um die Teamentwicklung zu fördern?

Antwort: Ein Teamleiter kann das Tuckman-Modell verwenden, um den Entwicklungsstand seines Teams zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel kann er in der „Storming“-Phase Konfliktlösungsstrategien anwenden oder in der „Norming“-Phase die Teamidentität stärken, um die Leistung des Teams zu verbessern.

Frage 9: Gibt es Kritikpunkte am Tuckman-Modell?

Antwort: Ja, es gibt Kritikpunkte am Tuckman-Modell. Einige Kritiker argumentieren, dass die Phasen nicht immer linear verlaufen und dass die Realität komplexer sein kann. Außerdem wird manchmal bemängelt, dass das Modell wenig darüber aussagt, wie Teams spezifische Aufgaben bewältigen sollten.

Frage 10: Gibt es alternative Modelle zur Teamentwicklung?

Antwort: Ja, es gibt alternative Modelle zur Teamentwicklung, wie zum Beispiel das Modell von Tannenbaum und Schmidt oder das Modell von Belbin. Diese Modelle bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Teamentwicklung und können je nach Situation und Kontext nützlich sein.

Relevante Artikel:

- Unterschied zwischen Gruppe und Team

- 9 Teamrollen nach Belbin

- Konflikte im Team erkennen und lösen

- Teambuilding Maßnahmen: Ideen und Spiele

- Teamregeln erarbeiten: 10 Schritte und Beispiele

Begriffserklärungen im Glossar:

- Team

- Team Training

- Teamberatung

- Teambuilding

- Teamcoaching

- Teamentwicklung

- Teamfindung

- Teamführung

- Teamkonflikte

- Teamleiter

Literatur

- Tuckman, Bruce W. -Developmental sequence in small groups“. Psychological Bulletin. 63 (6): 384–99. doi:10.1037/h0022100. PMID 14314073. Reprinted with permission in Group Facilitation, Spring 2001. Diese Quelle ist der Klassiker und stellt die ursprüngliche Arbeit von Bruce Tuckman vor, in der er sein berühmtes Modell der Teamentwicklung beschreibt. Sie ist besonders hilfreich, um ein tiefes Verständnis der theoretischen Grundlagen und der historischen Entwicklung des Modells zu gewinnen.

- Lerchster, Ruth E. & Spindler, Maria (Herausgeber) – „Gruppen:Dynamik: Die Gestaltung dynamischer Prozesse für Leadership, Beratung, Teams und Organisationen im 21. Jahrhundert“ (Juni 2023): Dieses Buch bietet einen zeitgemäßen Blick auf die Gestaltung dynamischer Prozesse in Gruppen und bezieht sich dabei auf das Tuckman-Modell. Es ist besonders relevant für Leadership, Beratung und Teammanagement in modernen Organisationsstrukturen und bietet innovative Ansätze für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

- Stahl, Eberhard – „Dynamik in Gruppen: Handbuch der Gruppenleitung“: Dieses Handbuch von Eberhard Stahl ist eine umfassende Quelle für alle, die sich mit der Leitung und Entwicklung von Gruppen auseinandersetzen. Es behandelt das Tuckman-Modell im Kontext der Gruppendynamik und bietet vertiefende Einblicke in die Prozesse und Herausforderungen, die in Gruppen auftreten. Besonders wertvoll ist dieses Buch für Gruppenleiter und Moderatoren, da es nicht nur theoretische Grundlagen bietet, sondern auch praktische Techniken und Methoden zur effektiven Gruppenführung beinhaltet. Es ist eine hervorragende Ressource für die Vertiefung des Verständnisses von Gruppenprozessen und deren Steuerung.

- König, Oliver – „Einführung in die Gruppendynamik“ (Carl-Auer Compact, Oktober 2022): Oliver Königs Buch bietet eine grundlegende Einführung in die Gruppendynamik und bezieht sich dabei auch auf das Tuckman-Modell. Dieses Buch ist ideal für Leser, die sich einen Überblick über die Grundlagen der Gruppendynamik verschaffen und das Modell in diesem breiteren Kontext verstehen möchten.

- Wikipedia contributors: Tuckman’s stages of group development. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 15:07, July 22, 2022, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuckman%27s_stages_of_group_development&oldid=1089583995. Eine Liste der Autoren findet sich hier: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuckman%27s_stages_of_group_development&action=history

Verfasst von Thomas Löding, zuletzt aktualisiert am 03. Februar 2024